台風は迷惑をかけたお詫びのつもりか、行ってしまった夏の幻を数日分ほどここに置いていった。秋の兆しを見せていた涼やかな外の空気に、突然うだるような熱気と湿気、強い日差しが蘇る。口ではうんざりだと言いながら、実際は夏を取り戻したような愉しい心地で、浮かれた職場のおっさんは、冷蔵庫にケースごと缶ビールを冷やし始める。「今日は仕事早く終わった人から、ご褒美あるから。」と、朝からうひょうひょ笑っている。

でもきっとぜんぶ、その感じも、ぜんぶ小さな束の間の幻であって、ほんとうは夏は、やはりもういってしまった。桜の木に止まったまま、1匹、また1匹と動かなくなっていく蝉の身体を、最近子どもたちが私のところまで運んでくる。「生きてるまんま死んでるよ。」と言った子もいれば、「これ生きてる?死んでる?」と聞いてきた子もいた。「死んでるよ。」と答えると、「えーすご、めっちゃ上手に死ぬじゃん。」と、やたら嬉しそうに笑っていた。上手に死ぬ、というその言葉は、私を妙にぐらぐら揺すった。そして、はたして蝉というものが上手に死ぬ生き物なのか、それとも夏というものが上手に命を奪っていく季節なのか、どちらか怪しいものだと思った。

夏んなっと川んにきから、生きっとるもんのようけ連れてかるっけんでから。子どもなようと、気いつけとかんと。

(夏になると川のあたりから、生きているものが沢山連れていかれるから。子どもはよくよく気をつけないと。)

小さい頃に住んでいた田舎町では、年寄りが子どもに、そんな風に言うことがあった。蛍に彩られ、異様なまでの美しさを宿す上流の川、その恐らくは背後の山のどこかから、夏はぬっと入り込んできて、じきにこわい雨をたんと降らせる。川は毎年のごとく溢れて町を侵し、そうでなくともただ晴れた日に、遊んでいた子や威勢良く飛び込んだ若い男を、いくつかどこかに連れていった。町では昔、夏のこの川に人柱をたてていたという。けれどそんな話を聞いてもなお、子どもは誘われるように川に入る。夏のあの川は特別だった。どんなに速く流れているようでも、浸かればふんわり肌に柔らかく、そしてどんなにこんこんと暑い日でも、あまりにしんから冷やかだった。岩とぶつかって跳ねた飛沫に小さく閉じこめられ、そのまま流されていった自分の姿を、私は何度か見た気がする。時折空から斜めに翡翠が降って、健やかな魚を1つとっていくのも、私は何度か見た気がする。

いつ連れていかれても文句は言えないほど、清冽な命の水際、その水際で遊んでいた。その記憶は私が大人になるにつれ、やがてほんのりとした死の予感として夏に立ち現れ、私の存続を脅やかすようになる。他の誰かにとっても同じかもしれない。それはあの子達の言葉を借りれば、次こそは自分が「上手に死ぬ」番になるのではないか、この夏ふと、連れていかれてしまうのではないかといった得も知れぬ危機感であって、その危機感こそがまた鮮烈に、今生きているという実感を私に与え、ざぶざぶと心を満たすのだ。

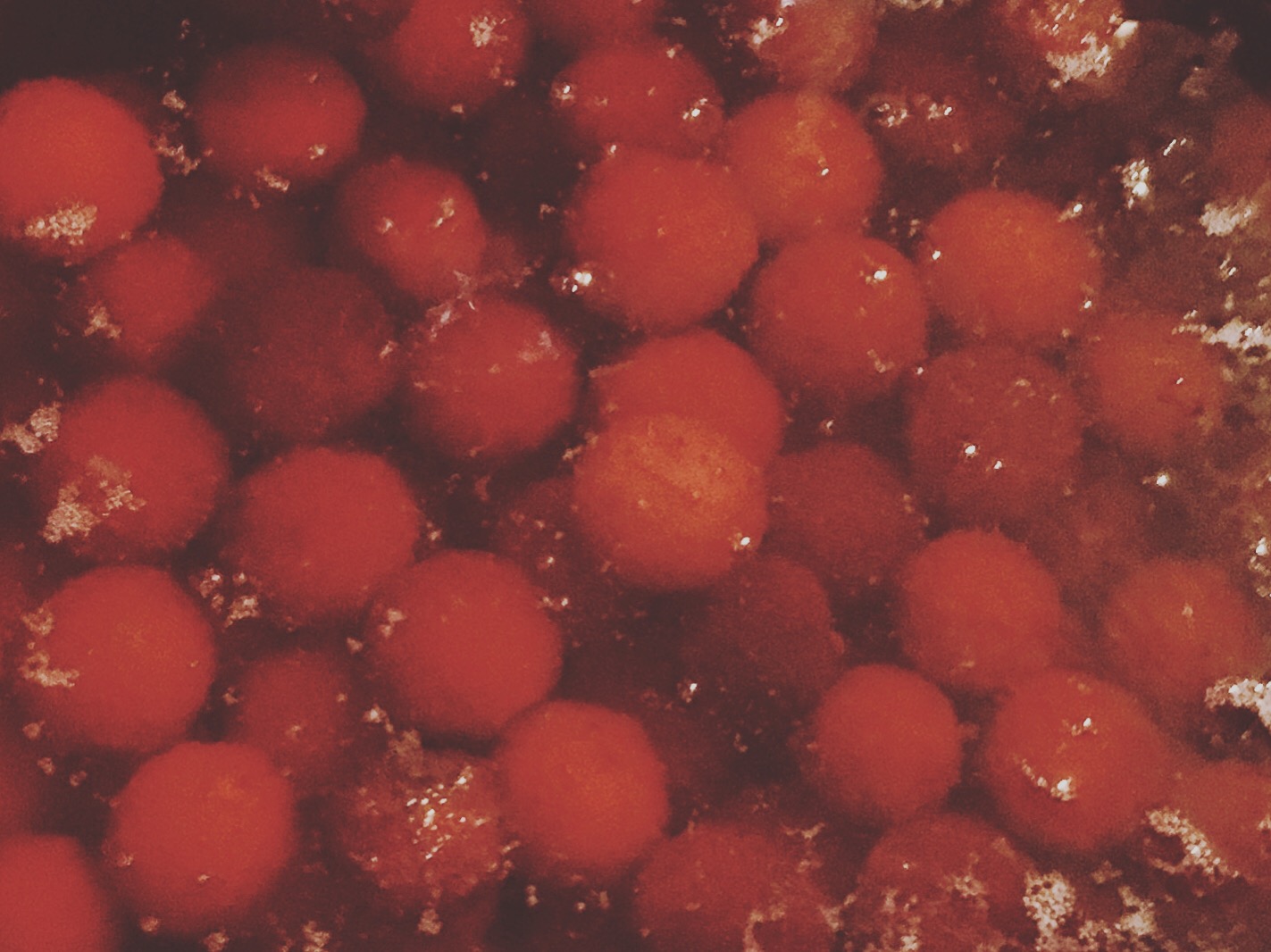

この夏、仕事の関係で世話したヤマモモは夥しい数の実をつけ、続いてデイゴも一斉に咲いた。そのあでやかな花はけれど、朽ちていく様もあまりに露骨だった。地べたでみるみる変色するそれらを子ども達は気味悪がるので、ひとつずつ拾って捨てたりもした。ひんやり湿った花弁が指にまとわりついて、なかなか剥がれないのが印象的だった。琵琶も早くに1つ目の実をつけたが、あまり可愛くない子どもに突如むしりとられ、そのまま根元に遺棄された。それがあまりにショックだったか、それ以降琵琶は実をつけなかった。ネムは葉の裏でアブラムシをたくさん育て、知らずに触った大人達を逐一発狂させては楽しんでいた。若い月桂樹は6月頃までにこやかに笑っていたが、夏の盛りに突然枯れた。原因は分からないままで、まさかあいつが、と死を悼む声がふたつみっつだけ挙がった。桜は酷い褐斑病を患ったが、自ら次々と葉を落として見事夏を乗り切った。その幹にはたくさんの蝉がしがみついてミンミンしたが、枝の方では蜘蛛が立派な巣を拵え、そのうちのいくつかを捕えむしゃむしゃ食べた。みんな散々大騒ぎして、でも今はもう、しんから静かで穏やかだ。どんなに暑くても、どんなに日差しが照っても、しんとしている。だから子ども達がつまらなくなって、あれこれ探して運んでくるのだ。まだ生きていそうで、そうでないものたちばかり。

秋の圧倒的な寂しさは、生の実感が手元から離れていく喪失感でしょうか。そんな風に言っては退屈でしょうか。何かがすっかり奪われ満たされないまま、ただ着実に揺れだけが鎮まっていく。そんな感じがして、私の精神は虚しくはなるが安定してくる。安全を存分に享受し、穴だけを丁寧に埋めていけたらいい。寒くなっていくのは好き。夜のランニングを始める。