バイトが終わって家に帰ると、私はベッドに転がり込んだ。油臭いけど寒いので布団に潜りこむ。そのまま夕食までの4時間をまんじりともせずに横たわっていた。

疲れきって眠いはずなのに眠りはおとずれなくて、その間に思考は記憶の波間を漂った。ゆらゆらと、あてどもなく。

ときどき目を開けては時計の針が進んでいることを確認した。

“再起動” の続きを読む

ダーリンの階段を登っちゃった記念日

はじめましての人も、そうでない人もこんばんは。

三角淑女です。

初めましてなので、ダーリンに参加することになった経緯とか書いた方がいいんでしょうか?いいんでしょうね。

でも私は、去る2月14日よしだくんと話した言葉のきらめきや、気分の高揚、感情のゆらめきをうまく文章にすることができない。

だから、秘密にしちゃいたい。

私には、言いたいけどうまく言葉にできなくて、後悔してきたことがいっぱいある。

登らずに、見送ってきた階段もたくさんある。

今回も、そう。うまく言えないから秘密と内緒で煙を巻く。浪漫はあるけど、私は満たされない。それじゃ嫌になってきてしまった。

ダーリンでは、下の2つを目標にします。

「自分本位に、他人の目は気にしすぎず、マイペースに。」

「私の全力のわがままを聞けるのは、私の彼氏とぼくのダーリンだけ。」

ということで、私がダーリンに参加した経緯と、名前の理由はまだ秘密。ワガママいっぱい言っちゃう。

こんな私で良ければ、読んで行ってくださいね。

それでは、またお会いしましょう。

お題を投げます(粗品あり)

こんにちは、よしだじゅんやです。

今日はお題を出そうと思います。全員参加でよろしくお願いいたします。文章の長さは問いません。当然内容も問いません。村上龍の「SEX&ドラック」みたいな文章をかいてくれてもいいし、村上春樹の「井戸の底で瞑想してた」みたいな文章でも構いません。とにかく、お題にそって文章をかいてください。楽しみだなあ。

お題は「今週末の過ごし方」です。

すでに土曜の夕方ですが、土日にどのような生活をすごしているのか気になったので、ぜひ書いていただきたいです。

期日も設けます。土日の間に書いてください。忙しい人もゆとりのある人もいるでしょうが、内容と長さは問いませんので、自分のライフスタイルにあった契約、、、ではなくて文章を書いてくれたらオッケーです。

で、無償でやっていただくのは僕の心が痛むので、粗品も用意いたします。

「ダーリンオリジナルスマホケースとダーリンステッカー」をご用意いたしました。遠方の方には僕がパッキングをして郵送いたします。

数に限りがございますので、今回は、僕が独断と偏見で、一人を選ばせていただきます!

改めて言いますが、良い悪いではなく、あくまで僕の好みです。ので、あんまりきにしないで書いてください。スマホケースほしい人は吉田に媚びをうったり焼肉に連れていってください。

以上です。

それではみなさんの文章を楽しみにしています。そいえば最近ちょりすと三角淑女(やばそう)が入ったので彼らの文章にぜひご注目ください。

すべての灯りを消してくれ。

ほころびは、突如として現れ、すべてかっさらっていってしまったのだ。僕は久しぶりに落ち込んでいる。と思う。自分の実力がいかに不足しているか理解出来ていなかったし、それゆえ、改善する意志も見せることができなかった。やるせなさでいっぱいなのだ。そうだ、はてしない無力感をこう綴った人がいたなあ。

世界のすべての灯を消せ

真っ暗な夜をつくってくれ

その無力で

ただそれだけをしてくれないか

本当に、すべての灯りを消したい。暗闇の中で、無力さでひっそりと泣きたい。

今日は素晴らしい一日になるはずだったのだ。昨日の尻たたき人募集をみてメンバーのわおんが僕の睡眠の管理をしてくれることになった。その甲斐あって僕は今朝ちゃんと布団から出て仕事に向かうことができた。

それにくわえて、twitterのタイムラインを確認すると、とんでもない記事が飛び込んできた。「NUMBER GIRL再結成」だ。しかもオリジナルメンバーで、また石狩の地でライブをするそうだ。一人の純粋な向井秀徳ファンにとってこんなに衝撃的で嬉しいニュースはないのだ。また、向井秀徳の文章がいかしていた。

2018年初夏のある日、俺は酔っぱらっていた。そして、思った。

またヤツらとナンバーガールをライジングでヤりてえ、と。

あと、稼ぎてえ、とも考えた。俺は酔っぱらっていた。

俺は電話をした。久方ぶりに、ヤツらに。

そして、ヤることになった。

できれば何発かヤりたい。

最高かよ、、、向井さんに一生ついていくことを決めた。

その後も僕の大好きなアパレルブランド、レミレリーフの新作の発表があり、僕のテンションはうなぎのぼりだった。

その後、一通のメールが届いたのだよな。灯りを消してくれ。お願いだ。ほころびはずっと見える形で存在していたけれど、僕の怠慢で気に留めることをしなかぅたのだ。それらが堰を切ったように崩壊したのだ。不思議だけれど、壊れてしまうと、その仕組みは非常に簡単で、直感的に理解することができるのだ。無力に支配されている。

文章を書いていたら、落ち込んでいられないなと思った。できる限りのことはしよう。実力が足りていなかったのなら今から階段を登ろう。僕はよく休みがちなのだけれど、ダッシュをするのは得意なのだ。

今日も読んでくれてありがとう。ダーリンがあってよかった。踏ん切りがついた。限りある時間を使って僕は強くなろう。これからモリキチとハチマキと飲みだ。太宰治スピリッツを見せつけてやろうと意気込んでいる。

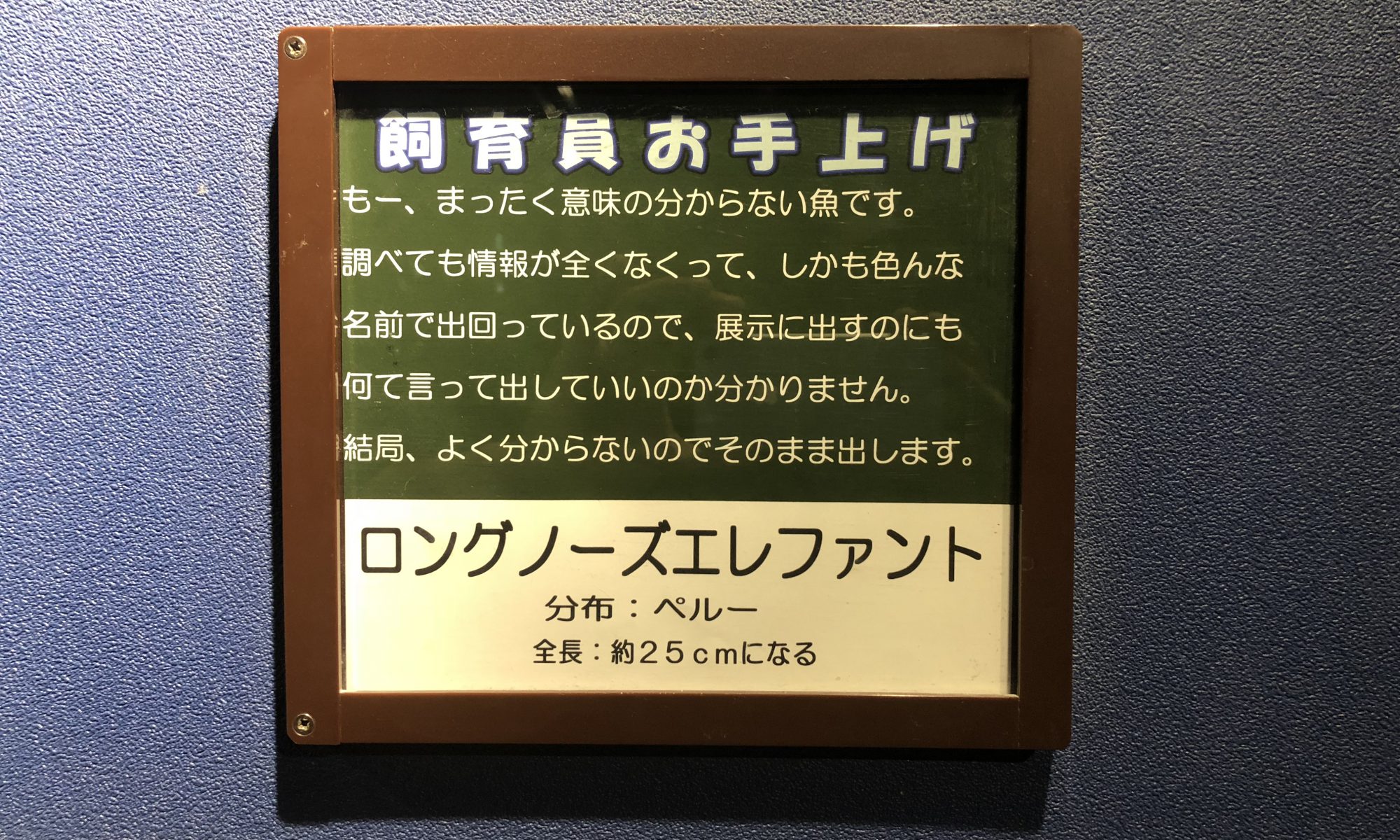

ロシア語メモ④ в складчину

ジーナについて書こう。 “ロシア語メモ④ в складчину” の続きを読む

ちょりすです。ぼくのダーリンに仲間入りしました。

はじめまして。ちょりすと申します。なんだかオシャレなWebメディアに突然ジョインすることになって、借りてきた猫のように委縮しております。

裁判所よりも前例を大切にするワタクシが記事を書くときは、だいたい他の人の書いた記事を拝見させていただくのですが、同じような記事が見当たりませんでした。なので「すこしのことにも、先達はあらまほしきことなり」って兼好法師も言ってたけど、たまには自由に書いてもいいよね。 “ちょりすです。ぼくのダーリンに仲間入りしました。” の続きを読む

根本的人見知りについて

よしだの尻たたき人を募集いたします。

ダーリンの僕の文章を読んくれている人はわかると思う。僕は夏休みの課題を最後の日までためておくタイプの人間だ。それは中学、高校、大学まで変化せず今に至る。僕は典型的な計画性のない人間だった。

それは百歩譲っていいとしよう。ちょっと譲ってくれ。最近ね、自分でもやばいと思うんだけれど、「期限を守ることができない」のだ。これは深刻な問題だと思う。

これやっておいて、と言われて快諾をするのだけれど、自分のなかで気分が乗らなかったり、意義を感じないとまったく手を付ける気にならないのだ。

最近企業の紹介記事を書くという話になり、おっけーやるよということになったのだが、ダーリンばっかり書いてまったく記事に取り組むことをしない。僕としては、それそんなにやる必要あるかなあ感があるのだ。どうも納得できない部分があり、てをつける気にならないのだね。これぞゆとり世代。

ということで、今日はついにそれをネタにダーリンを書くに至ってしまった。やばいでしょ。夏休みの一行日記に「今日も宿題しませんでした。まいったか!」って書いてるようなもんだもんな。

本当に最近よく言うのだけれど、吉田の尻たたき人がほしい。形から入りたいので、まずは木刀を用意しようと思います。僕が弱音を吐いたり、仕事せずにゲームしてたり、布団からなかなか出てこないときに、木刀をもってちらつかせてもらいたい。そしたらひょっと飛び出して作業すると思う。秘書兼尻たたき人を募集いたします。対価をお支払いできたらいいのですが、当面貧乏学生なので、男を心身ともに追い詰めるのが好きというドSな方が良いかもしれません。女性が、、、いいなあ。

今日も読んでくれてありがとう。真剣に募集させていただきます。ちなみに以前、「よしだの相棒」を募集したときは、翌日に「一緒に起業しませんか」という連絡がきました。書いてみるもんだよなあ。

我関せずな分野を持つ。

電車が50分間の遅れだそうだ。僕は電光掲示板の表示を確認するとすぐに駅から出た。そして駅のタリーズに入った。しかたないからダーリンを書くことにした。本当は早く帰ってジムに行く予定だったのになあ。南無。

もともと機械音痴な人間なので、テック系のことをしていると破壊的に前に進まなくなったりする。根本的に体がうけつけなかったり、深刻なエラーが出てどうしようもなくなったりするのだ。はたして僕は情報学部なんて学部に入ったのは正解だったのだろうか。たぶん、半分正解で半分は間違いだった。

「情報を応用的に扱うことに魅力を感じない」というのは深刻で、僕は大学一年の前期にC言語の授業を受けて「これは僕のための学問じゃないな」と即判断した。別に言語なので学問でもなんでもないんだけど、初めて扱う言語が静的で堅苦しかったので拒否反応がでてしまったのだろう。今はわりと感覚的なスクリプト言語を使っているので何とかこらえている。まあ、そもそも僕にはあっていなかったという点では間違いだった。

正解だった理由は、僕が大学に期待していたものはちゃんと満たされたからだ。僕ははなから勉強がしたくて大学にはいったわけではない。僕が情報学部を選んだのは「理系科目の勉強から離れて多ジャンルの学問に触れたかった」からだ。その点情報学部は素晴らしかったと思う。文理融合の学部であることに加えて、専攻分野もはちゃめちゃに広かったので、学部のなかで遊んでいるだけで面白い人に出会えたし、気分で哲学とかデザインの講義を履修することができた。僕の知的好奇心は十分に満たされていたし、リベラルアーツは、、、ちゃんと学んでるんじゃないかな、、、?と思いたい。

僕の同期はいま院生ではちゃめちゃに研究している。あれ、すごいよなあ。尊敬する。間違いなく企業は彼らを採用したい。学部から院まで6年間階段式に勉強できるひとは強すぎる。小学校からの義務教育を加味して考えると、修行僧が信仰心をもって階段を上っている姿を思い浮かべる。僕はというと、たまに階段に座って団子を食べていたと思うと、気合をいれてダッシュしたり、最終的には階段から外れて女の子と遊んでるみたいな人生だった。それと比べたらちゃんと階段上り続けている人すごすぎると思うのだ。実際僕は階段上りびととの会話が一番好きだ。僕は話さえ聞けたらいいと思うのだ、賄い飯を食べさせていただければ、僕はたのしく生きていけるので。

よしよし、意義が出てきたな。階段の外を自ら選んだ人が、階段を上る人に声をかけるのはとっても強い。つまり、我関せずな人は正直無敵状態なのだ。それは多くの場合、よろしくないことだと思うが、自分の好奇心をみたすのには最高だったりする。僕は、「学問」を我関せずなものに選んだのだ。理由は簡単でぼくの幸福度合が増すからである。

今日も読んでくれてありがとう。なんだっていい。音楽でも、学問でも、料理でも。あえて身を引けば簡単に最強になれる。ひとつくらい我関せずな分野があると楽しいよ。

マイ・アミダニョライ

外から帰って、座敷にバタンと寝転がった。畳から舞った細かい塵が、廊下から差し込む光を浴びてきらきらしていた。綺麗だった。嬉しくなって、転がったまま足でパタパタ畳を叩いた。小さい光の粒がはらはらと降ってくるみたいだった。仏壇の上の阿弥陀如来が、それを黙ってじっと見ていた。阿弥陀如来は目を瞑っていると思っていた。よくよく見たら、実は半目だった。 “マイ・アミダニョライ” の続きを読む