レモンの夢を見た。

昼間、実家を訪れてレモンに会ったばかりだった。そのせいか、夢の中のレモンは限りなくリアルだった。毛の色はクリーム色というよりは黄土色をしている。首の後ろはたてがみみたいにつんつんしていて、耳の後ろが一番柔らかい。短い足でちょこまか歩く。

触ると、背中と足の付け根に骨が浮き出ているのを感じた。もう若くはない。昔は黒豆のようだったつぶらな目も、今では白く濁っている。ちょっと走っただけで、「ぐえっ」と咳き込んだ。 “なぜ命には終わりがあるのだろう。” の続きを読む

ふうちゃん

小学生だった時、同じ学年の女の子にめちゃめちゃよくできる子がいた。本当にできるのだ。なんでも。 “ふうちゃん” の続きを読む

発音がきれいですね

英語の発音を褒められたらもちろん嬉しい。しかし、例えば英語のネイティブに対して、「あなたは英語の発音がきれいですね」と言ったりするだろうか。 “発音がきれいですね” の続きを読む

We live in the same place, but we live different lives.

time to tame

この言葉はあまりにも有名で、なんだか使い古されてしまったような気がする。だから初めて『星の王子さま』を日本語で読んだ時、ただ漠然と「いいなあ」と感じるのみにとどまってしまった。

「一番大切なものは、目に見えない」 “time to tame” の続きを読む

屋根の雪

外は雪が降っている。こたつで温まりながらゆっくり絵を描いた。 “屋根の雪” の続きを読む

こんな日にはとにかく早く寝ることだね。

風呂で髪を洗いながら、なんだかもう無性に腹が立ってしまった。指に絡みつく髪の毛をみんな引っこ抜いてしまいたいのをぐっと我慢する。お湯でざぶざぶ洗い流す。そっと目を開けると、足に心当たりのない引っ掻き傷があることに気づいた。心当たりがないと言っても、今日はずいぶん乱暴に動きまわっていたから傷の一つや二つついていてもしょうがなかったと思う。 “こんな日にはとにかく早く寝ることだね。” の続きを読む

スキー行きたい

突然、スキーに行きたい気持ちになった。上り坂を自転車でこいでいくのにうんざりしてきたところだった。向かい風に上り坂ってなんでこんなに厳しいんだろうな、って。 “スキー行きたい” の続きを読む

I had left my smartphone at home.

I had left my smartphone at home. I was already on the metro, when I noticed that.

Other necessary things such as a purse, medical questionnaire sheets, a bottle with water, glasses and a novel “Night Flight” which I’d been reading while were all in my bag. I put them last night, except for the smartphone. “I had left my smartphone at home.” の続きを読む

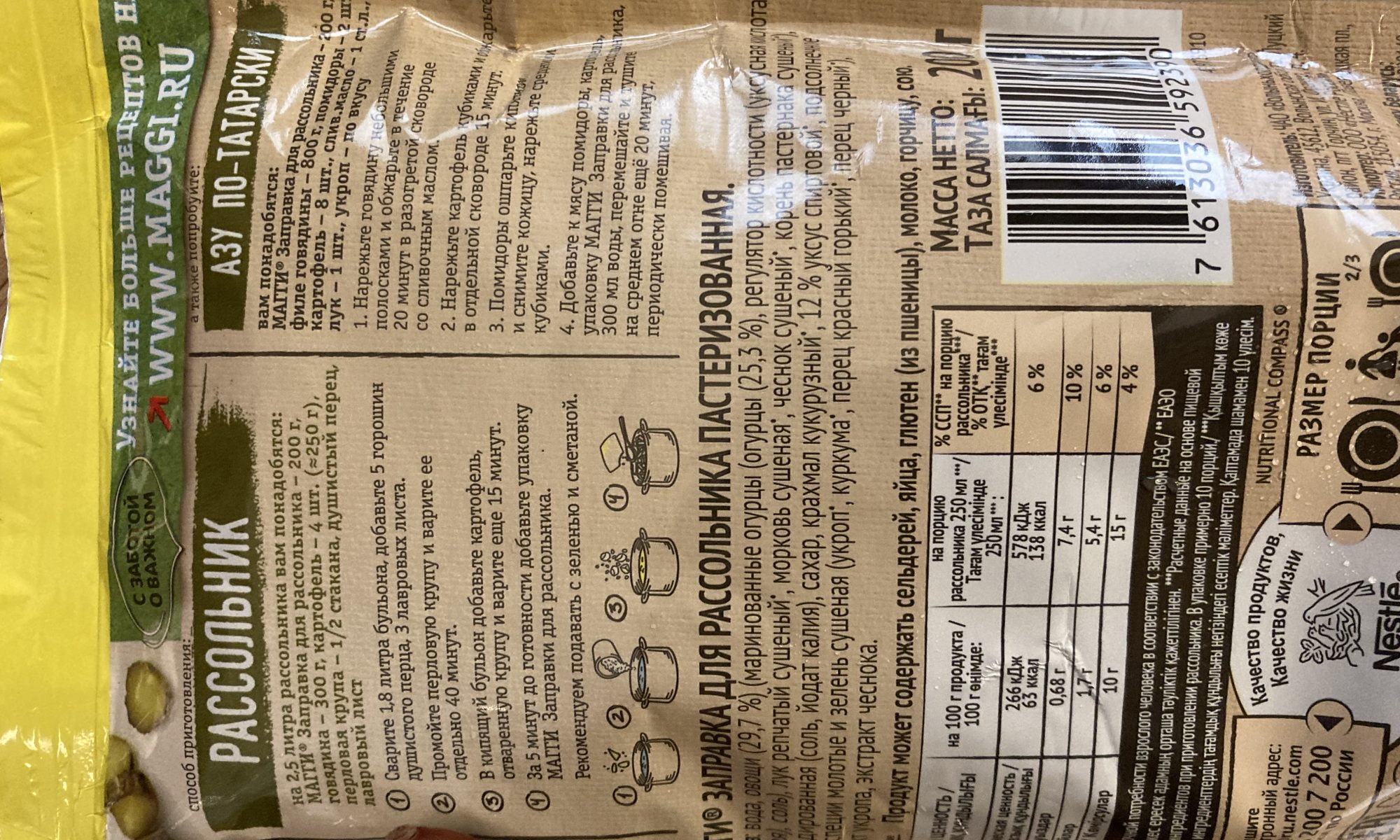

Рассольник

どうやら、牛肉は最初から煮汁をとるというので正解だったようだ。 “Рассольник” の続きを読む